I cavalli dei Carabinieri erano stupendi. Era la prima volta che li vedevo là, nel cortile della caserma Mameli, e mi sembrava di assistere ad uno spettacolo del circo equestre. Anzi di più, perché la visione dei militari sui loro destrieri mi sembrava qualcosa di proibito, da spioni indiani sul sentiero di guerra e, dunque, da osservare stando bene attenti a non farsi scorgere.

Con cinque o sei compagni di scuola avevamo costituito una squadretta di vagabondi che, in quella primavera dei nostri dieci anni, andava esplorando i dintorni di Nuoro. Allora c’era un solo istituto elementare ed ognuno di noi abitava in una zona diversa. Chi era esperto di un vicinato si incaricava di fare da guida agli altri, ma le nostre incursioni non si limitarono mai ai posti conosciuti i quali servivano, invece, solo come base di partenza per esplorare le campagne circostanti.

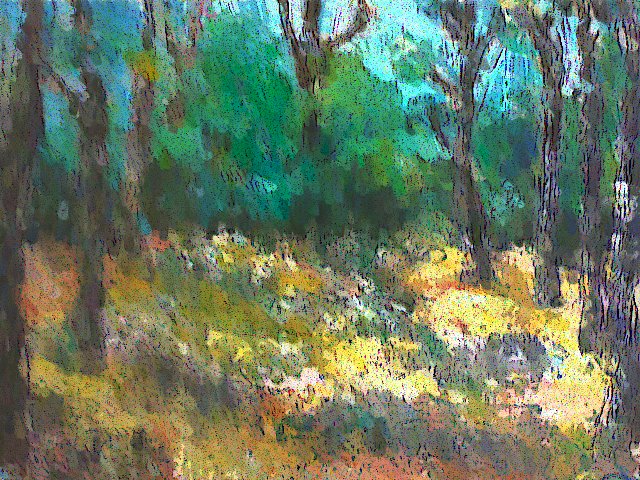

Lì, a Sant’Onofrio, nel boschetto di pini soprastante la caserma, ci eravamo già stati ed avevamo vissuto un momento drammatico perché una banda di ragazzini del luogo ci aveva notato nei nostri giri e ci aspettava al varco per tenderci un’imboscata. Cercarono di sconcarci a sassate, ma le nostre gambe furono più veloci delle loro pietre e non ebbero il tempo di aggiustare la mira.

Quando, dopo alcuni giorni, tornammo, avevamo le tasche dei calzoncini colme di ghiaia prelevata dal vicino cantiere del tribunale e non ci facemmo sorprendere. Rispondemmo colpo su colpo spostandoci velocemente tra gli alberi e, non so loro, ma noi ne uscimmo indenni o quasi. Comunque sia andata per le loro teste, dopo la prova di forza ci lasciarono in pace e fummo liberi di circolare nel loro territorio, sebbene rimanessimo a reciproca distanza di sicurezza.

Anche se Sant’Onofrio rimaneva il luogo preferito per le nostre scorribande, la voglia di scoprire nuove frontiere ci portò a Biscollai e a Tanca Manna e ci spinse presto verso il monte Ortobene, la Solitudine, Borbore… e Caparedda.

Un luogo incantato, una pozza d’acqua limpida tra gli alberi in cui si poteva trovare refrigerio dopo la camminata lungo un sentiero aspro e fiancheggiato da rovi che lasciavano il ricordo delle loro spine sulle nostre gambe nude.

Un giorno salimmo fin su, al Redentore, dove già ero stato, ma solo con la corriera - il postalino lo chiamiamo noi - o con la vecchia “Balilla” di mio zio, e fu facile arrivarci. Non so come, in poco tempo ci trovammo in cima senza fatica, senza stanchezza, senza affanno alcuno. Ma si era fatto tardi. Il sole, a ponente, indugiava ancora dietro alcune nubi basse sull’orizzonte, disegnando nel cielo terso una raggiera cangiante, ma, in breve, il buio ci avrebbe impedito di ritrovare i sentieri della scorciatoia. Uno di noi, ardito, disse di conoscere una via ancora più rapida e, senza attendere, si lanciò lungo il pendio in una corsa sfrenata. Gli stemmo dietro, fiduciosi e incoscienti. Quasi volando venimmo giù a precipizio, tra l’erba alta, saltando i cespugli e le pietre più grosse, incuranti delle punture dei cardi, liberi e felici.

Qualche giorno dopo, ci ritrovammo di nuovo a Sant’Onofrio e ancora una volta indugiammo fin verso il tramonto. Così, desiderosi delle nostre case e della cena e del riposo, riprendemmo il volo: come avevamo fatto sul monte…

Daiiii! …e giù per la china. C’era una pozza d’acqua davanti a me, nascosta tra l’erba. Io avevo intuito il pericolo perché sapevo che c’era, salendo ci eravamo fermati a lanciare sassi nell’acqua, ma non potevo arrestare la corsa e credevo, nella foga, di superarla con un balzo prodigioso. Vi caddi dentro, naturalmente, e una fitta lancinante al polso sinistro mi fece, per quello che mi parve un attimo, perdere i sensi.

Non so come, arrivai a casa che imbruniva e vi trovai mio padre, ché mia madre, trepidante per l’insolito ritardo, era andata a cercarmi dai parenti. Babbo, brusco ed accigliato, mi fece lavare e cambiare, ma non mi toccò con un dito, anche se le punizioni corporali erano di sua competenza.

Mamma, addetta ai rimproveri verbali, mi trovò già ricomposto e pronto per la cena ed evitai, per una volta, una lavata di testa da parte sua. Per tre giorni e più, il dolore al polso fu tremendo da sopportare. Ogni minimo movimento mi dava la scossa, ma fui abile a dissipare ogni possibile sospetto e non dissi mai niente della storta, finché il dolore si attenuò e scomparve.

Quella fu la stagione della mia emancipazione. Avevo scoperto che il mondo, al quale avevo diritto e che poteva appartenermi, era più grande di casa mia, del cortile e del vicinato. Eppure avevo già visto il mare e Cagliari e Roma, ma vi ero stato in viaggio con i miei, legato ad essi, nella sicurezza della protezione familiare.

Quando, diversi anni dopo, mio padre raccontò qualcosa della sua infanzia, per esempio di quando andava a impojare* a Caparedda, capii perché, quella sera, non si era levato la cinghia.

Con cinque o sei compagni di scuola avevamo costituito una squadretta di vagabondi che, in quella primavera dei nostri dieci anni, andava esplorando i dintorni di Nuoro. Allora c’era un solo istituto elementare ed ognuno di noi abitava in una zona diversa. Chi era esperto di un vicinato si incaricava di fare da guida agli altri, ma le nostre incursioni non si limitarono mai ai posti conosciuti i quali servivano, invece, solo come base di partenza per esplorare le campagne circostanti.

Lì, a Sant’Onofrio, nel boschetto di pini soprastante la caserma, ci eravamo già stati ed avevamo vissuto un momento drammatico perché una banda di ragazzini del luogo ci aveva notato nei nostri giri e ci aspettava al varco per tenderci un’imboscata. Cercarono di sconcarci a sassate, ma le nostre gambe furono più veloci delle loro pietre e non ebbero il tempo di aggiustare la mira.

Quando, dopo alcuni giorni, tornammo, avevamo le tasche dei calzoncini colme di ghiaia prelevata dal vicino cantiere del tribunale e non ci facemmo sorprendere. Rispondemmo colpo su colpo spostandoci velocemente tra gli alberi e, non so loro, ma noi ne uscimmo indenni o quasi. Comunque sia andata per le loro teste, dopo la prova di forza ci lasciarono in pace e fummo liberi di circolare nel loro territorio, sebbene rimanessimo a reciproca distanza di sicurezza.

Anche se Sant’Onofrio rimaneva il luogo preferito per le nostre scorribande, la voglia di scoprire nuove frontiere ci portò a Biscollai e a Tanca Manna e ci spinse presto verso il monte Ortobene, la Solitudine, Borbore… e Caparedda.

Un luogo incantato, una pozza d’acqua limpida tra gli alberi in cui si poteva trovare refrigerio dopo la camminata lungo un sentiero aspro e fiancheggiato da rovi che lasciavano il ricordo delle loro spine sulle nostre gambe nude.

Un giorno salimmo fin su, al Redentore, dove già ero stato, ma solo con la corriera - il postalino lo chiamiamo noi - o con la vecchia “Balilla” di mio zio, e fu facile arrivarci. Non so come, in poco tempo ci trovammo in cima senza fatica, senza stanchezza, senza affanno alcuno. Ma si era fatto tardi. Il sole, a ponente, indugiava ancora dietro alcune nubi basse sull’orizzonte, disegnando nel cielo terso una raggiera cangiante, ma, in breve, il buio ci avrebbe impedito di ritrovare i sentieri della scorciatoia. Uno di noi, ardito, disse di conoscere una via ancora più rapida e, senza attendere, si lanciò lungo il pendio in una corsa sfrenata. Gli stemmo dietro, fiduciosi e incoscienti. Quasi volando venimmo giù a precipizio, tra l’erba alta, saltando i cespugli e le pietre più grosse, incuranti delle punture dei cardi, liberi e felici.

Qualche giorno dopo, ci ritrovammo di nuovo a Sant’Onofrio e ancora una volta indugiammo fin verso il tramonto. Così, desiderosi delle nostre case e della cena e del riposo, riprendemmo il volo: come avevamo fatto sul monte…

Daiiii! …e giù per la china. C’era una pozza d’acqua davanti a me, nascosta tra l’erba. Io avevo intuito il pericolo perché sapevo che c’era, salendo ci eravamo fermati a lanciare sassi nell’acqua, ma non potevo arrestare la corsa e credevo, nella foga, di superarla con un balzo prodigioso. Vi caddi dentro, naturalmente, e una fitta lancinante al polso sinistro mi fece, per quello che mi parve un attimo, perdere i sensi.

Non so come, arrivai a casa che imbruniva e vi trovai mio padre, ché mia madre, trepidante per l’insolito ritardo, era andata a cercarmi dai parenti. Babbo, brusco ed accigliato, mi fece lavare e cambiare, ma non mi toccò con un dito, anche se le punizioni corporali erano di sua competenza.

Mamma, addetta ai rimproveri verbali, mi trovò già ricomposto e pronto per la cena ed evitai, per una volta, una lavata di testa da parte sua. Per tre giorni e più, il dolore al polso fu tremendo da sopportare. Ogni minimo movimento mi dava la scossa, ma fui abile a dissipare ogni possibile sospetto e non dissi mai niente della storta, finché il dolore si attenuò e scomparve.

Quella fu la stagione della mia emancipazione. Avevo scoperto che il mondo, al quale avevo diritto e che poteva appartenermi, era più grande di casa mia, del cortile e del vicinato. Eppure avevo già visto il mare e Cagliari e Roma, ma vi ero stato in viaggio con i miei, legato ad essi, nella sicurezza della protezione familiare.

Quando, diversi anni dopo, mio padre raccontò qualcosa della sua infanzia, per esempio di quando andava a impojare* a Caparedda, capii perché, quella sera, non si era levato la cinghia.

1)-Continua...

*impojare: fare il bagno.

Nessun commento:

Posta un commento